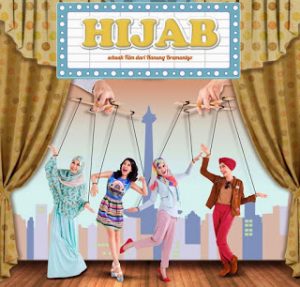

Gambar: Poster Film Hijab

Sabtu sore, 10 Maret 2018 pukul 14.30, saya menonton film Hijab. Bukan di XXI atau CGV tapi di Kineforum, Dewan Kesenian Jakarta. Film yang dirilis pada 2015 lalu itu menuai kontroversi di sebagian masyarakat karena dianggap melecehkan agama dan jauh dari nilai-nilai Islam, khususnya simbol Islam (hijab). Meskipun ketua MUI (saat itu), Din Syamsudin menyatakan bahwa film ini tidak mengandung unsur pelecehan agama, bahkan memberikan pesan moral dan dakwah sehingga layak untuk ditonton bagi masyarakat luas, tapi tetap saja tak bisa membendung pro kontra di masyarakat.

Bagi saya, boleh dikata film ini sangat jujur sekalipun bercerita tentang ketidakjujuran perempuan-perempuan berhijab kepada suaminya karena melakukan bisnis secara sembunyi-sembunyi. Film ini sebagai antitesis dari film-film Islami mainstream.

Saya tak akan membahas bisnis mereka karena sejatinya ada yang lebih menarik dari itu, yaitu dibalik hijab para perempuan. Karena memang itulah tujuan utama film ini.

Kenapa saya bilang jujur, karena film ini mengeksplorasi beragam latar belakang perempuan berhijab, jauh dari dasar hati yang selama ini ditutupi dengan kata “hidayah”.

Kisah diawali dengan cerita tiga mamah-mamah muda yang mengalami proses hijab dengan latar belakang yang beragam. Ada yang merasa terjebak, malu karena botak, atau karena paksaan suami. Mereka bertiga berteman karib dengan Anin, satu-satunya perempuan yang belum bersuami dan tak berhijab.

Film ini membantah bahwa setiap orang yang berhijab selalu disebabkan oleh peristiwa spiritual sehingga dianggap sebagai orang yang mendapat hidayah dari Allah. Perempuan suci dan jauh dari dosa. Padahal realitasnya tidak selalu. Inilah yang kerap ditutupi para perempuan di hadapan publik. Termasuk di film-film bertema islami.

Gambar : Artis Pemeran Film Hijab

Awalnya film ini tampak menyudutkan pengguna hijab, seolah hijab yang dipakai tak ada hubungannya dengan kedekatan dengan Tuhan. Bagi yang mengalami proses spiritual itu, tentu film ini cukup menyakitkan. Karena realitasnya memang ada yang mengalami pengalaman itu sehingga memutuskan untuk berhijab.

Tapi begitulah salah satu ciri film Hanung Bramantyo. Selalu mengangkat realitas tertentu tapi sekaligus meniadakan realitas yang lain. Tidak cover both sides dalam bahasa jurnalistik. Tapi bukankah film-film Islami selama ini hanya mengcover proses berhijab yang “baik-baik” saja? Artinya, film Hijab ini sebagai penyeimbang dari film-film Islami selama ini.

Sekalipun film ini bertema islami tapi dikemas dalam genre komedi. Cerita yang diangkat selalu serba kebetulan dan berbarengan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Kisah empat tokoh utama yang diangkat selalu mengalami problem yang sama persis. Ini yang membuat film hijab justru menjauhkan dari realitas.

Beruntung di akhir cerita, film ini cukup cerdik dalam “mengedukasi” penonton. Meskipun pengalaman berhijab dialami secara beragam dan jauh dari kesan dapat hidayah, tapi ketiga tokoh digambarkan sebagai perempuan Muslim yang nyaman dan menikmati penutup kepala mereka sebagai bagian dari ketaatan pada suami, juga pada Ilahi.

Bahkan, Anin yang awalnya tak berhijab tertular ikut berhijab meski dengan sebab yang berbeda dengan tiga temannya. Anin ingin mempersembahkan perubahannya itu kepada calon suaminya yang sangat dicintai dan akan menikah tiga bulan lagi.

Hanung cukup sadar bahwa masyarakat Indonesia mayoritas Muslim sehingga di akhir cerita, dia menekankan bahwa hijab tetap menjadi salah satu syariat Islam yang harus dijalankan oleh pemeluknya, terlepas dari pengalaman masing-masing.

Tokoh-tokoh perempuan Muslim yang terpaksa berbohong kepada suaminya karena melakukan bisnis secara sembunyi-sembunyi juga “dipaksa” untuk bertaubat karena terbukti mengakibatkan keburukan bagi kehidupan keluarga mereka. Apalagi mereka adalah perempuan berhijab.

Toh akhirnya para suami juga menyadari kesalahannya karena selama ini merasa mengekang kebebasan istrinya dan hanya boleh sebagai ibu rumah tangga saja.

Aktor dan Aktris dalam Film Hijab (muvila.com)

Film yang dibintangi oleh artis papan atas Zaskia Adya Mecca, Carissa Puteri, Tika Bravani, Natasha Rizky, Nino Fernandez, Mike Lucock, Ananda Omesh, dan Dion Wiyoko ini mungkin menjadi tidak nyaman bagi mereka yang terbiasa mengedepankan Islam dengan simbol-simbol agamanya. Juga bagi mereka yang berhijab karena pengalaman spiritualitasnya. Tapi akan sangat menghibur bagi mereka yang memperoleh pengalaman serupa dengan sang tokoh. Juga bagi mereka yang berpikiran terbuka, termasuk soal agama.